今回は歯原性角化嚢胞の治療についてご報告いたします。

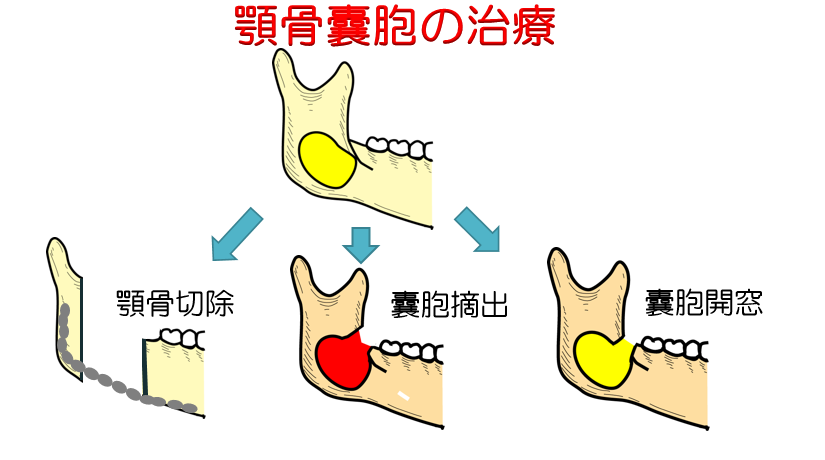

病巣が小さければ摘出、下顎には下歯槽神経があったり、上顎には上顎洞が近接していたり、そのまま囊胞をとった場合にはさまざまな合併症が起こることがあるので、開窓療法という方法を選択する話を以前したと思います。

歯原性角化嚢胞は再発の多い嚢胞なので、骨の処理が必要になりますので、神経や上顎洞に近ければ開窓療法を選択する方が多いです。

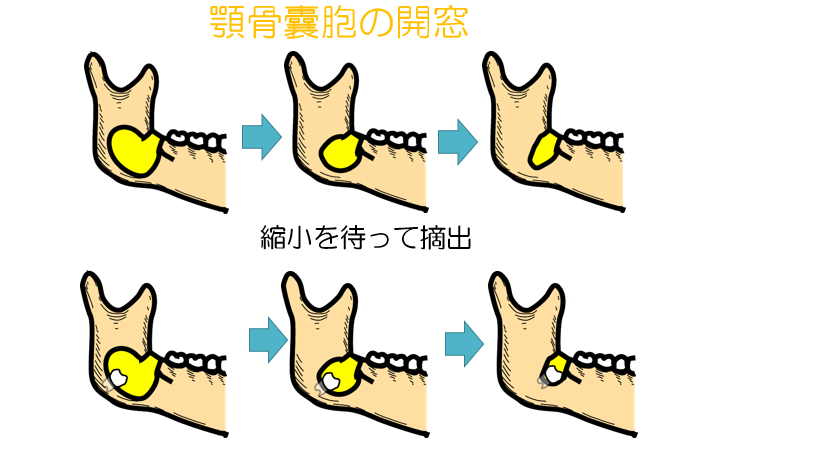

九大顔面口腔外科95例の歯原性角化嚢胞のうち、71例が嚢胞が大きい、もしくは、周囲に傷つけたくない組織があるという理由で、開窓療法を選択しております。

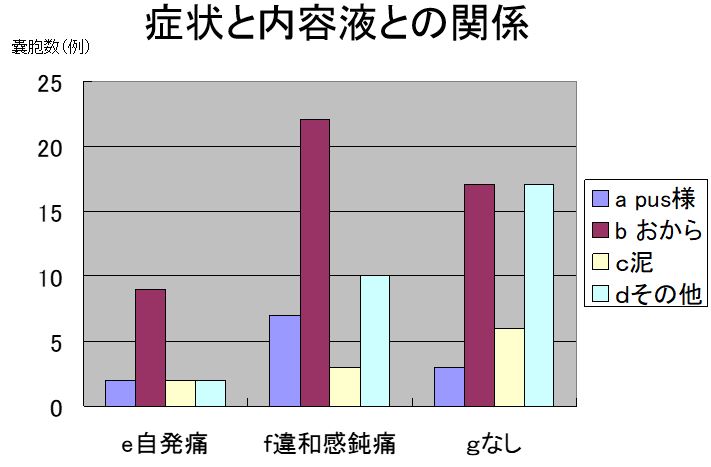

治療時に嚢胞の中に入っている内容物が確認できます。どのようなものが入っているかデータをまとめたのが下のグラフです。

おから状の内容物が最も多いのですが、これは炎症がからんでないときにみられる内容物です。嚢胞が感染したらpus様、泥状に変化するものと考えられます。

下の写真のように歯肉に穴をあけて開窓をするのですが、この穴に食べかす入らないようにふたをするのですが、このフタのことをオブチュレーターといいます。

このようにフタをして、半年から一年待って、病巣を小さくした後に摘出するのです。

福岡で親知らずの抜歯、ドライマウス、睡眠時無呼吸症候群、口腔がん健診のことならやましろ歯科口腔外科へ

The following two tabs change content below.

福岡で親知らずの抜歯、ドライマウス、睡眠時無呼吸症候群、口腔がん健診のことならやましろ歯科口腔外科へ。

日本口腔外科学会認定専門医が治療します。

最新記事 by やましろ歯科口腔外科 院長 山城 (全て見る)

- Pell及びGregoryの分類 - 2023年7月8日

- 抜歯後の痛み - 2023年6月13日

- 完全に埋まっている親知らずにどれだけ歯石がついているのか? - 2023年5月20日

- 親知らずが起こす問題点 - 2023年4月30日

- プラークの付着率 - 2023年3月9日