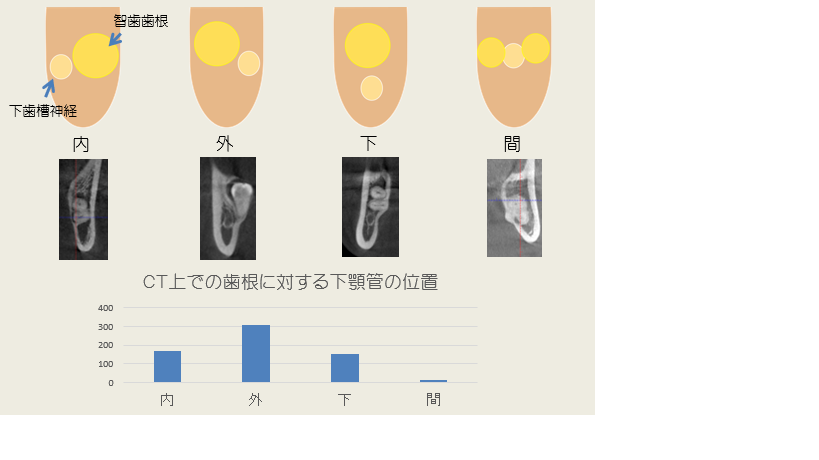

今回はCTでの3次元的な下歯槽神経と歯根の位置関係について調べてみました。

CTで下歯槽神経が歯根の内側にある症例を内、下歯槽神経が歯根の外側にある症例を外、下歯槽神経が歯根の下にある症例を下、下歯槽神経が歯根の間にある症例を間とした。

下顎管が歯の外側にある症例がダントツに多いです。内側にある症例が次に多く、根と根の間にある症例はかなり少なかったです。

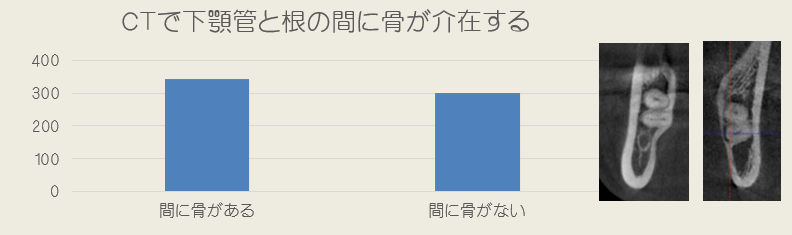

根と下顎管との間に骨がある症例と間に骨がない症例の数に大きな差はありません。でも、これだけのデータでは特徴がつかめませんので、様々な形で解析してみます。

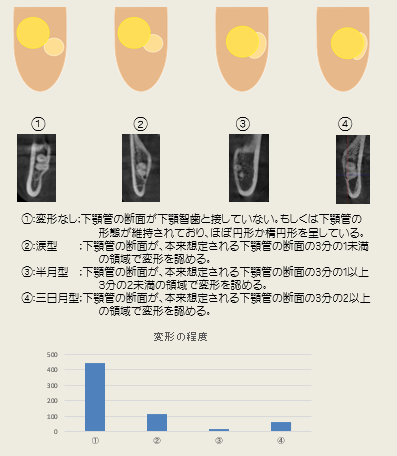

下歯槽神経と歯根の接触関係

下顎管が歯の外側にある症例がダントツに多いです。内側にある症例が次に多く、根と根の間にある症例はかなり少なかったです。

根と下歯槽神経との間に骨がある症例と間に骨がない症例の数に大きな差はありません。でも、これだけのデータでは特徴がつかめませんので、様々な形で解析してみます。

下歯槽神経(下顎管)と歯根の接触関係

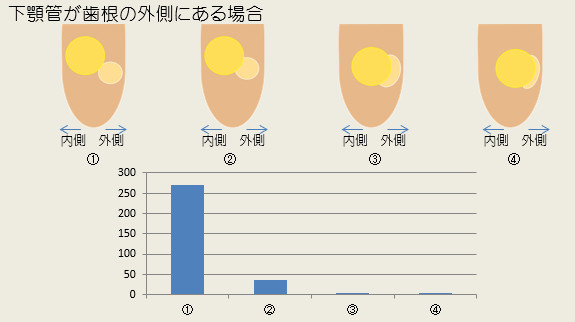

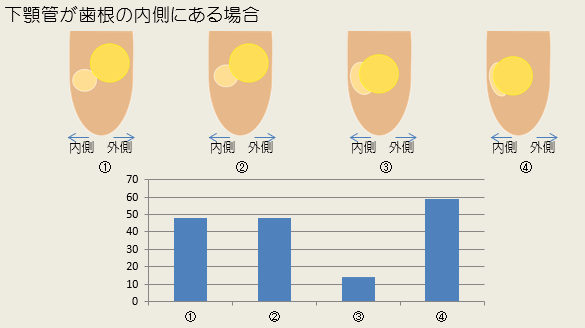

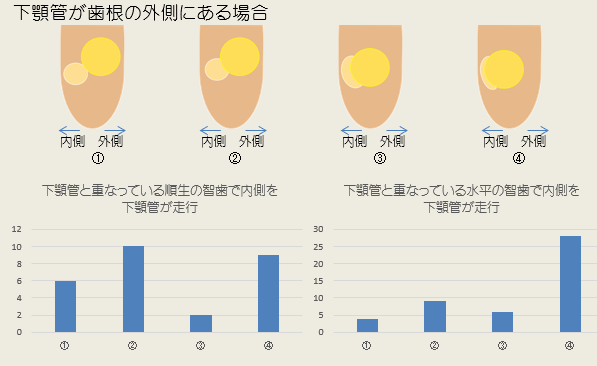

下歯槽神経が歯根の内側にある場合と、下歯槽神経が歯根の外側にある場合には扁平になる下歯槽神経はどちらが多いのだろう??

下歯槽神経が歯根の外側にある場合、ほとんどの症例で下歯槽神経が扁平になっていないことがわかります。内側にある場合には著明に扁平になっている症例が多いが、扁平でない症例も多い。さらに傾向がないかもう少し詳しくみてみます。

下歯槽神経が歯根の内側にある場合と、下歯槽神経が歯根の外側にある場合には扁平になる下歯槽神経はどちらがおおいのだろう??

下歯槽神経が水平に埋伏している親知らずの歯根の内側にある場合、に著明に下歯槽神経が扁平になっている症例が多い。順正の親知らずの内側に下歯槽神経がある場合には扁平になっていない症例も比較的多い。

水平に埋伏している親知らずの歯根は順正の親知らずの歯根よりも後方に位置する。後方の方が骨の幅が細くなり、下歯槽神経と歯根が入るスペースが少なくなるため、下歯槽神経が圧排されて扁平に変形するのだと考えられると思います。

変形していない症例でも歯と歯根が接している症例が比較的多いことがわかります。

CTで下歯槽神経を見たときに、ちょうど歯根と近づくときに下歯槽神経の形がわかりにくい事があります。下歯槽神経が歯根の外側にあるときは下歯槽神経が扁平になってない可能性が高いということが言えると思います。

最新記事 by やましろ歯科口腔外科 院長 山城 (全て見る)

- Pell及びGregoryの分類 - 2023年7月8日

- 抜歯後の痛み - 2023年6月13日

- 完全に埋まっている親知らずにどれだけ歯石がついているのか? - 2023年5月20日

- 親知らずが起こす問題点 - 2023年4月30日

- プラークの付着率 - 2023年3月9日